Rund(e) ums Thema New Work – Experten im Talk

- Posted on

- Redaktion

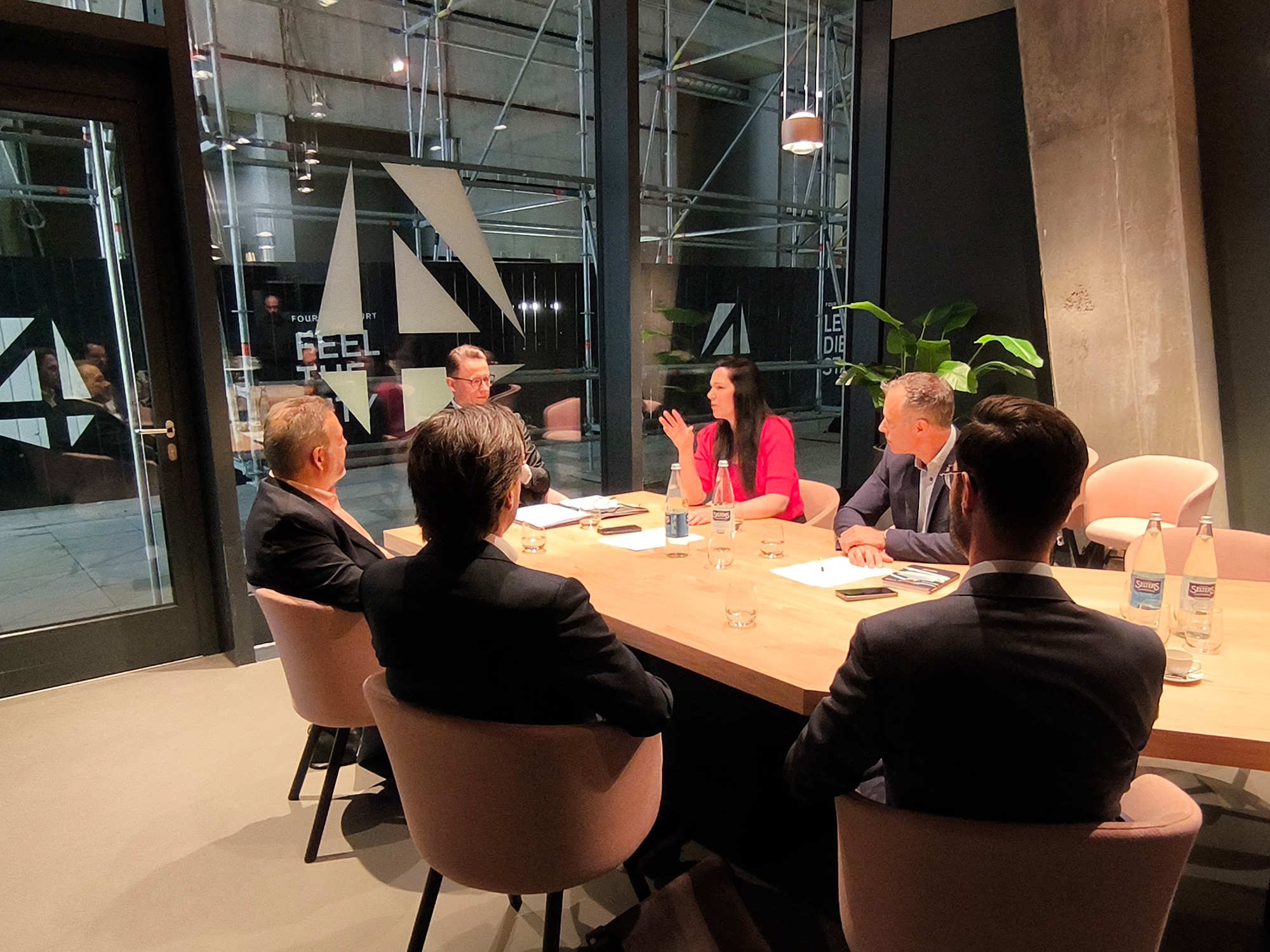

Am Mittwoch, dem 15. Mai 2024, hat ein bedeutendes Event in der Marketing Lounge des FOUR Frankfurt stattgefunden, das von Skyline Atlas in Zusammenarbeit mit dem Lichtspezialisten Zumtobel organisiert wurde. Unter der Moderation von Dean Vukovic, Geschäftsführer des Skyline Atlas, sind Experten aus verschiedenen Branchen zusammengekommen, um über die Zukunft der Arbeitswelt im Kontext von Nachhaltigkeit, Flexibilität und Technologie zu diskutieren.

Die Diskussion hat verschiedene Aspekte von „New Work“ beleuchtet. Darunter die Bedeutung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung, die Vor- und Nachteile flexibler Arbeitsmodelle wie Remote-Arbeit und Teilzeit sowie die Rolle von Technologie und Digitalisierung in der Arbeitswelt der Zukunft.

An der Diskussionsrunde nahmen wichtige Experten teil: Dazu gehörten Jan Schrottenholzer von Zumtobel, Peter Matteo von Groß & Partner, der Dezernent für Planen und Wohnen Marcus Gwechenberger, Gianluca Crivelli von Schindler Aufzüge und Prof. Dr. Lena Reiss von Drees & Sommer. Diese vielseitige Gruppe hat eine breite Perspektive auf das Thema „New Work“ geboten und unterschiedliche Erfahrungen und Ansichten eingebracht.

Insgesamt hat die Veranstaltung einen umfassenden Einblick in die Herausforderungen und Möglichkeiten der Arbeitswelt von morgen ermöglicht und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes unterstrichen, der Nachhaltigkeit, Flexibilität und Technologie miteinander verbindet.

DV : Dean Vukovic – Skyline Atlas

LR : Prof. Dr. Lena Reiss – Drees & Sommer

JS : Jan Schrottenholzer – Zumtobel

GC : Gianluca Crivelli – Schindler Aufzüge

MG : Stadtrat Prof. Dr. Marcus Gwechenberger – Dezernent für Planen und Wohnen

PM : Peter Matteo – Groß & Partner

DV: Zunächst einmal vielen Dank an die Teilnehmer, besonders an Herrn Prof. Dr. Gwechenberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier teilzunehmen. Nun zu dem wichtigen Thema „New Work“. Ich höre es überall und lese viel darüber, aber eine richtige Formel gibt es dafür nicht. Und dafür sind wir ja heute hier, um darüber zu diskutieren. Das Thema bleibt für Unternehmen immer relevant, denn es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder ins Büro bekommen und vor allem, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Wir sitzen hier heute mit Experten von Groß und Partner, der Stadt Frankfurt, Schindler, Zumtobel und Drees und Sommer, und ich freue mich einfach auf den Austausch. Ich würde sagen, wir fangen mit der Vorstellungsrunde an. Lena, vielleicht kannst du ja anfangen.

LR: Mein Name ist Lena Reiss und ich bin von Haus aus Architektin und seit 3 Jahren bei Drees und Sommer tätig. Vorher war ich selbstständig am Markt unterwegs und habe vor allem im Bereich Experience beraten. Bei Drees und Sommer war ich als Head of Health and Wellbeing und habe ein neues Startup aufgebaut, das sich mit Wohlbefinden anhand von Zahlen, Daten und Fakten beschäftigt. Dies hat mich zu einer Professur an der Frankfurt UAS geführt. Es ist eine Kooperationsprofessur, bei der ich jetzt zu 50% tätig bin, und auf der anderen Seite widme ich mich weiterhin dem Experience-Thema bei Drees und Sommer und verbinde so die Theorie und Lehre mit der Praxis. Ich gebe weiter an meine linke Seite.

JS: Danke. Jan Schrottenholzer, Firma Zumtobel, seit 3 Jahren für das Thema Bürolicht und Bildungslicht zuständig, von der Leuchte über die Steuerung bis hin zum Notlicht. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und in verschiedenen Branchen im Bau- und gewerbenahem Gewerbe in Produktmanagement- und Vertriebsleitungsrollen gearbeitet. Jetzt beschäftige ich mich bei uns mit der Frage, wie wir das Thema Licht im Büro in die moderne Zeit bringen können. Einerseits das Thema New Work, das uns stark beschäftigt, sowie Wohlfühlen im Büro. Ein weiterer Bereich ist Akustik und zirkuläre Systeme, die wir für Beleuchtungsinstallationen vorsehen.

GC: Mein Name ist Gianluca Crivelli und ich komme aus der Schweiz. Ich arbeite seit 9 Jahren bei Schindler Aufzüge und Fahrtreppen. Zuerst am globalen Hauptsitz in Ebikon (Schweiz) und dann während 5 Jahren in leitenden Funktionen in Skandinavien. Seit eineinhalb Jahren bin ich nun in Frankfurt und zuständig für das Servicegeschäft in der Rhein-Main-Region sowie stellvertretender Regionalleiter. Dazu gehören auch der Neubau und die Modernisierung von Aufzügen und Fahrtreppen. Aufzüge spielen natürlich eine große Rolle beim Thema New Work, denn ohne Aufzüge funktionieren heutzutage keine Gebäude. Deswegen freue ich mich sehr auf den heutigen Austausch.

MG: Mein Name ist Marcus Gwechenberger. Ich bin Dezernent für Planen und Wohnen der Stadt Frankfurt und beschäftige mich daher mit der Frage, wie wir die Stadt weiterentwickeln können. Bevor ich gewählt wurde, war ich Referent im Planungsdezernat und habe auch eine Professur an der Frankfurt UAS im Bereich Urbane Transformation. Dabei geht es um Zukunftsfragen: Wie können wir die Ökonomie und Quartiere weiterentwickeln, wie ändern sich Arbeitswelten und welche Prozesse sind damit verbunden? Was bedeutet das für die Stadt? Ich bin schon eine ganze Weile bei dem Projekt FOUR beteiligt. Den Bebauungsplan habe ich betreut und dafür gesorgt, dass alles fristgerecht genehmigt wurde. Ich bin sehr gespannt auf die Eröffnung und freue mich, dass das erste Gebäude bereits bezogen ist und die anderen folgen.

PM: Mein Name ist Peter Matteo. Ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter von Groß und Partner. Ich bin jetzt fast mein halbes Leben bei Groß und Partner, das sind 30 Jahre, und habe den gesamten Aufbau vom Projektentwickler zum kompletten Baudienstleister miterlebt und mitgestaltet. New Work ist ein sehr wichtiges Thema für uns, aus unterschiedlichsten Gründen. Für uns ist es entscheidend, dass wir unsere Flächen so gestalten, dass sie von den Nutzern angenommen und fast geliebt werden. Es geht darum, dass die Mitarbeiter, die unsere Büroräume nutzen, sich dort wohlfühlen. Dabei arbeiten wir mit Partnern wie Zumtobel für Beleuchtung und Schindler für Aufzüge zusammen, um eine perfekte Dienstleistung für unsere Nutzer zu bieten.

Nach Corona gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie sich die Situation ausgewirkt hat. Wir halten es für sehr wichtig, dass wir dazu beitragen, dass sich die Leute in unseren Flächen wohlfühlen und sich fast wie zu Hause fühlen. Das Büro wird zu einem zweiten Zuhause, denn wir verbringen viel Zeit am Arbeitsplatz. Auch wenn das Homeoffice inzwischen eine größere Rolle spielt, möchten viele Unternehmen ihre Bürowelten so gestalten, dass die Mitarbeiter gerne dort verweilen und einen Mehrwert haben.

Wie schaffen wir es, dass die Mitarbeiter wieder gerne ins Büro kommen? Herr Matteo, Sie waren gerade schon dabei. Was bedeutet New Work für Sie persönlich?

PM: Jedes Unternehmen ist gezwungen, einen Mehrwert für seine Mitarbeiter zu schaffen, besonders im Zeichen des Fachkräftemangels. Es ist wertvoll, sich als Unternehmen so zu positionieren und ständig die Stellschrauben anzupassen, um einen Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bieten. Als Arbeitgeber kann ich primär die Fläche gestalten, in der sich der Mitarbeiter aufhält. Das zweite zuhause schaffen ist ein wichtiges Thema. Ein weiterer Punkt ist, dass die jüngere Generation großen Wert auf Wohlfühlfaktoren legt. Dazu gehören auch Workouts, Kommunikationsflächen und sportliche Aktivitäten.

Wir haben einen Mieter aus der Unternehmensberatungsbranche, der an all seinen Standorten besondere Flächen gestaltet. In Berlin hat er eine Dachterrasse mit Laufstrecke, und in Wiesbaden gibt es eine Basketballfläche mitten im Büro. Das sind Ideen, die nicht jedes Unternehmen umsetzen kann, aber selbst kleine Elemente wie ein Tischkicker können die Arbeitsatmosphäre verbessern.

Licht spielt eine wichtige Rolle, besonders in gesundheitlicher Hinsicht. Wir legen großen Wert auf Gesundheitsangebote und haben als erste in Frankfurt das Zertifikat für allergiearmes Bauen erworben. Auch Zugangskontrollen und die einfache Nutzung von Allgemeinflächen sind wichtig.

Um solche Flächen zu konzipieren und anzubieten, sind Genehmigungsbehörden und Vorgaben vom Stadtplanungsamt entscheidend. Die große Herausforderung für die Zukunft wird sein, dass jeder in seinem Bereich gefordert ist, damit wir gemeinsam die bestmöglichen Lösungen finden.

JS: Vielleicht kann ich dazu ergänzend unseren Punkt darstellen. Sie haben erwähnt, dass Unternehmen sogar Basketballfelder errichten. Dabei geht es darum, zu erkennen, dass wir heute einen Wandel im Arbeitsmarkt haben. Sie haben bereits den Fachkräftemangel erwähnt. Ein weiteres Thema ist, wie wir die junge Generation begeistern können, für Unternehmen zu arbeiten. Es geht darum, den Individualismus, der heute in der Gesellschaft herrscht, zu unterstützen. Viele unserer Projekte und Kunden bewegen sich weg von traditionell strukturierten Büroflächen hin zu sogenannten Kollaborationszonen und Breakout-Zonen bis hin zu Sportbereichen, um den einzelnen Individuen Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben. Licht spielt dabei eine wesentliche Rolle als Gestaltungselement. Es geht weg von einheitlicher Beleuchtung hin zu nutzerorientierten Beleuchtungskonzepten.

LR: Ich würde gerne diese Perspektive erweitern. Ich finde, wir fokussieren uns sehr stark auf die Fläche, die Immobilie. New Work hat für mich auch eine andere Dimension. Es geht um Freiheit, Selbstbestimmtheit und Selbstverwirklichung. Individualisierte Flächen sind ein Aspekt, aber eigentlich geht es um Systeme, in denen ich mich bewege. Dazu gehört auch die Arbeitgeberattraktivität. Es geht um Werte, Unternehmenskultur und Identifikation, um Freude am Tun und dem Gefühl der Akzeptanz und sich am „richtigen“ Ort zu befinden. Gesundheitsaspekte, wie zum Beispiel die soziale, mentale und physische Gesundheit sind ebenfalls wichtig. Wir haben Messungen durchgeführt, die zeigen, dass Menschen, die sich in New-Work-Flächen aufhalten, gesünder (soziale Gesundheit) sind als diejenigen, die in Einzelbüros arbeiten.

Licht ist ein großes Thema. Wir haben festgestellt, dass Menschen sich in Räumen oder Bereichen mit bestimmter Lichtqualität wohler fühlen. Zudem haben wir einen Wellbeing-Score entwickelt, der zeigt, dass nicht nur natürliches Licht, sondern auch eine Variation von Lichtarten wichtig ist. Daneben gibt es ebenfalls signifikant wichtige Parameter, wie zum Beispiel die Möglichkeit des Rückzugs (Privatheit), eine ausgleichende Stimulierung (mal hell, mal dunkler, mal visuell überladen, mal „clean“), Innovationsgrad, Nachhaltigkeit, Bewertung im Raum, Erholungsbereiche, Grünbereiche, etc…

DV: Das verstehe ich absolut. Dr. Gwechenberger, wie kann die Stadt dazu beitragen, das Thema Licht oder generell die Attraktivität der Stadt so zu gestalten, dass die Menschen Lust haben, wieder in die Stadt zu kommen?

MG: Die zentrale Aufgabe der Stadtentwicklung ist es, für eine gute Lebensqualität in der Stadt zu sorgen. Das ist der Hauptjob, den wir als Stadtplaner und Stadtentwickler haben. Aber das schaffe ich nicht allein. Wir als Planer setzen Leitplanken, entwickeln Konzepte, arbeiten mit Entwicklern gemeinsam an Projekten und bringen diese voran. Das Projekt FOUR ist ein Beispiel dafür. Es gab einen Masterplanprozess, einen Wettbewerb, viele Gespräche und Verhandlungen. Die ersten Ideen entstanden etwa 2014, und jetzt, 10 Jahre später, wird es Stück für Stück fertig und nach und nach ein neuer Teil unserer Stadt sein.

Wir haben Anfang 2024 einen Hochhausentwicklungsplan auf den Weg gebracht, der vom Magistrat beschlossen wurde und demnächst in der Stadtversammlung verabschiedet wird. Dieser Plan setzt einen klaren Rahmen, wie wir die Innenstadt und die Hochhäuser weiterentwickeln wollen. Ein zentrales Element ist die Nutzungsmischung. Wir müssen weg von monostrukturierten Gebäuden, die nur für eine Nutzung konzipiert sind. Diese müssen umbaubar sein. Flexibilität ist nachhaltig, da Gebäude weiter- und umgebaut werden können. Licht spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, besonders in den Abendstunden, um Passagen zu beleuchten.

DV: Mich würde interessieren, wenn Sie vor 10 Jahren das Projekt geplant haben, hatten Sie damals schon New Work oder das Büro der Zukunft im Blick, oder haben Sie den Kurs zwischendurch geändert?

PM: Dr. Gwechenberger hat in seinen Ausführungen die Herausforderungen genannt und auch Lösungen dafür vorgeschlagen. Für einen Projektentwickler und das Stadtplanungsamt ist es eine große Herausforderung, ein Quartier zu entwickeln. Wir haben 2014 begonnen, uns Gedanken zu machen, wie wir das Quartier entwickeln können, welche Baumaßnahmen wir vorsehen und welche Nutzungen geplant sind. Solche Quartiersentwicklungen brauchen 10 Jahre Zeit und Durchhaltevermögen. Die Krisen ab 2020 hatte niemand auf dem Radar. Wir haben beim Überseequartier ähnliche Erfahrungen gemacht und waren dort auch 10 Jahre beschäftigt. Es ist eine große Herausforderung, ein Gebäudeensemble so vorausschauend zu entwickeln. Wenn wir abliefern, ist das 10 Jahre später, und dann haben wir Mieter, die weitere 15 bis 20 Jahre in topmodernen Flächen wohnen oder arbeiten wollen. Die Technik und Erschließung müssen ebenfalls den neuesten Standards entsprechen.

Ein flexibles Konzept ist entscheidend. Es kann sein, dass sich die Nutzung der Flächen innerhalb von 10 Jahren mehrmals ändert. Deshalb müssen wir Flächen so konzipieren, dass sie unterschiedliche Nutzungen ermöglichen. Wir haben aus früheren Fehlern gelernt, dass es wichtig ist, nachhaltige und flexible Gebäude zu errichten. Der Rohbau muss mindestens 100 Jahre halten. Bei ausreichend hoher Geschosshöhe und flexibler Verkabelung sind Gebäude zukunftssicher. Wenn wir gemeinsam – Stadtplanung, Entwickler, Architekten, Ingenieure – den Job richtig machen, können wir flexible und nachhaltige Gebäude schaffen, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden.

LR: Was mir manchmal fehlt, ist die soziale Komponente in gesellschaftlicher Hinsicht, wenn ich das mal mit reinbringen darf. Wir reden oft davon, dass es eine Zusammenarbeit von allen Stakeholdern gibt, was richtig ist. Manchmal fehlt jedoch die Einbindung der Bürgerschaft, die letztendlich die Endnutzer sind. Diese sollten eigentlich im Planungsprozess beteiligt sein. Es ist eigentlich nie der Mensch dabei, der zum Beispiel die Soziologie, Gesellschaftskunde oder auch die Wissenschaft abdeckt und sagt: „Ihr baut jetzt etwas für die nächsten 25 Jahre, das dann noch aktuell sein soll. Ihr müsst die Trends ständig mit einfließen lassen.“

Wir müssen diese Komponente viel stärker einbeziehen. Da gehört das New Work-Thema dazu, weil sich da alles verändert – wie zum Beispiel die öffentlichen Außenflächen oder der Einbezug „dritter Orte“ (Co-Worker oder öffentliche Dachterrassen, …).

MG: Man muss lernfähige Gebäude bauen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, ein Gebäude für eine bestimmte Nutzung zu planen und alles genau darauf zuzuschneiden. Gebäude müssen flexibel sein. Gute Entwickler und die Wissenschaft wissen das schon lange. Man muss Gebäude wiederverwenden und weiterbauen können. Ich hatte letztens einen Wettbewerb, den ich ziemlich interessant fand. Es ging um ein Bürogebäude, und im Wettbewerb selbst war schon ein Entwurf enthalten, wie man das Bürogebäude in Wohnungen umbauen könnte. Im Entwurfsprozess des Neubaus war alles so vorgesehen, dass man theoretisch aus den Büroflächen Drei-Zimmer-Wohnungen machen kann. Die Schächte waren schon angeordnet, und es war vorgesehen, dass dort Toiletten und Duschen eingebaut werden können. Auf diese Weise kann man aus einem Büro drei Wohnungen machen. Man sollte nicht stur in eine Richtung planen, sondern Flexibilität ermöglichen.

Beim FOUR Projekt ist interessant, dass die Grundstruktur gut ist. Die Idee war, aus einem geschlossenen Bereich Stadt einen offenen Bereich Stadt zu machen, zugänglich, durchlässig und gemischt. Es ist wahrscheinlich das erste Projekt in Europa, wo in der Skyline geförderte Wohnungen entstehen werden. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wo eine öffentliche Dachterrasse, eine öffentliche Kindertagesstätte und eine Markthalle entstehen werden. Man merkt, dass diese ganzen ESG-Geschichten, die 2014 noch nicht so wichtig waren, damals schon mit beachtet und in die Planung einbezogen wurden. Das Interessante und Wichtige ist, dass man bei diesen Standards und Rahmenbedingungen versucht, einen Schritt weiterzugehen und weiter zu denken. Damit bringt man die Projekte unter Nachhaltigkeitsaspekten viel weiter voran.

DV: Genau, das Thema ist Flexibilität. Wie kann Schindler dazu beitragen, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen? Das würde mich jetzt interessieren.

Wie wir sicherstellen, dass Mitarbeiter ins Büro kommen, ist eine sehr gute Frage. Für unsere Mitarbeitenden in unseren Büros steht natürlich der soziale Aspekt im Vordergrund: Man will ins Büro zurück, weil dort etwas passiert. Dort gibt es eine Arbeitsatmosphäre, die den Austausch zwischen unterschiedlichen Abteilungen fördert. Dabei sind Aufzüge mit moderner Zugangskontrolle und Destinationssteuerung wie dem Schindler PORT System ein wichtiger Bestandteil, damit Leute sich innerhalb eines Gebäudekomplexes frei und sicher bewegen können.

DV: Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, 70% der Leute lernen sich in der Arbeitswelt kennen.

Die Zukunft geht ein bisschen in die Richtung Hochhäuser mit Büros, Wohnungen und Nahversorgern. Was sagst du dazu, Lena?

DV: Ich sage immer zu den Leuten – Wer war früher, als der Büroalltag noch normal war, am besten informiert von den Mitarbeitern? Die, die geraucht haben.

MG: Aber das ist interessant, weil ich finde, daran merkt man, dass der Mensch eine Sehnsucht nach Gemeinschaft hat. Es funktioniert nicht, wenn ich tagsüber immer nur zu Hause Akten bearbeite. Man will sich treffen und austauschen, das macht das Leben aus. Deshalb ist es so wichtig, diese dritten Orte zu schaffen und zu entwickeln – nicht nur zum Arbeiten, sondern generell für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir brauchen Treffpunkte, die kein Geld kosten. Hier haben wir die öffentliche Dachterrasse, wo man sich einfach hinsetzen, Freunde treffen und die Stadt genießen kann. Der öffentliche Raum muss weiter ausgebaut und entwickelt werden. Die Hochhauspromenade zwischen Alter Oper und Neuer Oper soll auch so ein Ort sein, wo man sich treffen kann. Interessant ist auch, dass es beim Projekt FOUR keine Kantine gibt, sondern eine Markthalle, die multifunktional nutzbar ist. Wichtig ist, dass Räume am Samstagabend anders genutzt werden können als mittwochs um 3 Uhr nachmittags.

DV: Die ganze Atmosphäre im Büro muss natürlich verbessert und interessanter gestaltet werden. Wie sieht es bei Groß und Partner mit Homeoffice aus?

PM: Bei uns gibt es keine grundsätzliche Homeoffice-Regelung. Es gibt gewisse Festlegungen in einzelnen Abteilungen. Wir müssen aufpassen, denn unterschiedliche Mitarbeiter verrichten unterschiedliche Tätigkeiten. Wenn man in einem Bereich Homeoffice erlaubt und in einem anderen nicht, gibt es schnell Probleme. Der Projektleiter oder Logistikkoordinator muss vor Ort sein, während ein Mitarbeiter aus der Projektentwicklung theoretisch von zu Hause aus arbeiten könnte.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Planungskoordination während der Lockdowns in Corona vieles schwierig war. Junge Planer und Architektenbüros hatten Probleme, weil die Leitungen ihrer Verpflichtung nicht nachkamen und Arbeitsergebnisse nicht kontrollierten. Das führte zu Fehlern und Problemen, die erst später auffielen. Büros haben das erkannt und umorganisiert, aber gerade junge Mitarbeiter brauchen Führung und den Austausch mit erfahrenen Kollegen. Sie brauchen die Nähe im Großraumbüro, um zu lernen. Das ist wichtig, weil sie von der Hochschule kommen und noch keine fertigen Architekten sind. Ähnliche Probleme gibt es in verschiedenen Abteilungen. Wenn Mitarbeiter 35-45 Jahre alt sind und ihren Job perfekt kennen, brauchen sie weniger Unterstützung. Aber junge Mitarbeiter im Homeoffice haben oft Hemmschwellen, um Hilfe zu bitten. Im Büro kann man einfach mit der Kaffeetasse rübergehen und um Hilfe bitten. Diese Hemmschwelle fällt im Homeoffice weg, was ein großes Problem ist.

MG: Das ist auch ein wichtiger Punkt, nämlich zu überlegen: Darf ich zur Arbeit? Angenommen, ich will gar kein Homeoffice machen, weil ich eine kleine Wohnung mit drei Kindern habe. Dann ist ja die Frage, darf ich dann auch fünf Tage ins Büro? Es ist ja eine Errungenschaft, dass ich Arbeit und Wohnen trennen kann. Wenn man die Geschichte betrachtet, setzen zahlreiche Unternehmen darauf, dass Mitarbeiter nur zwei Tage die Woche kommen. Aber wenn ich gar nicht zwei oder drei Tage Homeoffice machen will, sondern fünf Tage im Büro sein möchte – darf ich das dann noch? Das sind Fragen, die wir beantworten müssen. Wie gehen wir damit um? Denn es kann ja auch sein, dass ich gar keine Lust auf Homeoffice habe. Ich bin froh, im Büro zu sein. Dort erledige ich meine Arbeit und gehe abends nach Hause, und dann habe ich zu Hause auch wirklich frei.

DV: Das ist ein gutes Thema. Zum Beispiel BMW in der Senckenberganlage. Die haben dort nur 50% der Büroflächen für Mitarbeiter geschaffen und ein Buchungssystem eingeführt. Ein Freund von mir, der dort Geschäftsführer ist, sagte, es nerve ihn, weil er manchmal keinen Platz bekommt und von zu Hause arbeiten muss. Ich weiß nicht, ob das gesund ist für die Städte und die Arbeitsmoral und, ob man die Mitarbeiter halten kann, wenn sie ständig im Homeoffice sind.

PM: Das ist eine wichtige Aussage. Es gibt bestimmte Unternehmen, die sagen, sie nutzen das, aber meiner Meinung nach springen sie zu kurz. Sie vergessen, dass es nicht preiswerter ist und ein riesiges Sicherheitsthema darstellt. Man muss dem Arbeitnehmer ein Büro zu Hause einrichten, und dafür muss er erst einmal eine geeignete Wohnung haben. Die IT-Infrastruktur, Firewalls und Sicherheit sind ebenfalls große Herausforderungen. Wir haben das selbst erlebt, wie schwierig es ist, Remote-Verbindungen zu verwalten.

Es gibt viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Unternehmen müssen die Arbeitsplätze doppelt vergüten – einmal zu Hause und einmal im Büro. Nebenkosten steigen, weil Mitarbeiter zu Hause höhere Kosten haben. Außerdem merken viele Unternehmen, dass sie kreativ und produktiv abgehängt werden, wenn ihre Mitarbeiter nur im Homeoffice arbeiten. Der Austausch und die Kreativität leiden, Produkte und Dienstleistungen werden schlechter. Langfristig gesehen, könnte die Flächeneinsparung negative Auswirkungen haben.

Ein weiteres Problem ist der teure Wohnungsmarkt in Städten wie Frankfurt. Viele Mitarbeiter sind gezwungen, außerhalb zu wohnen und sparen Zeit und Kosten, wenn sie von zu Hause arbeiten. Die Stadt muss bezahlbaren Wohnraum schaffen und gut erschlossene Verkehrsanbindungen bieten. Das ist entscheidend für die Gesamtbetrachtung.

DV: Das Thema Homeoffice ist für mich auch wichtig, aber wie schaffen wir wirklich eine Wohlfühlatmosphäre für den Mitarbeiter? Wenn ein Mitarbeiter freiwillig arbeitet und seinen Job liebt, bringt er immer mehr Leistung. Wir haben Themen wie Licht und Infrastruktur oder Drittarbeitsplätze angesprochen, zum Beispiel offene Terrassen, auf die sich Mitarbeiter zurückziehen können, Fitnessstudios und sogar Basketballkörbe. Aber ich habe noch keine richtige Formel gefunden, wie man das für jeden gut gestalten kann.

MG: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Arbeitgeber gut mit seinen Arbeitnehmern umgeht. Eine hohe Bindung zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmen sorgt dafür, dass sie bleiben. Das schafft man nicht nur mit guten Räumlichkeiten, sondern mit einem Gesamtpaket. Mitarbeiter sollten spüren, welchen Beitrag sie leisten und welche Freiheiten sie haben. Ich stelle die These auf, dass in zehn Jahren nicht mehr so viel Homeoffice stattfinden wird. Es ist momentan ein Trend, und ich glaube, dass sich Unternehmen, die sich jetzt verkleinern, in ein paar Jahren wieder vergrößern werden. Unternehmen werden mehr Platz brauchen, weil in ein paar Jahren manche das Homeofficeweniger nutzen werden. Es wird darum gehen, gute Rahmenbedingungen und Arbeitsplätze zu bieten. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einigen Jahren ein großes Thema wird, ob man fünf Tage im Büro arbeiten darf. Und dass man sich nicht jeden Morgen einbuchen muss und dann möglicherweise die Rückmeldung bekommt, „zu spät gebucht, Pech gehabt, heute darf man nicht im Büro arbeiten, sondern muss zu Hause bleiben“.

DV: Wie macht das Drees und Sommer? Ihr habt ein neues Büro auf der Hanauer Landstraße bezogen. Wie war euer Konzept? Ihr seid ja sehr stark in der Beratung involviert. Wie habt ihr es geschafft, die Mitarbeiter wieder ins Büro zu bekommen oder sie zumindest häufig im Büro zu haben?

LR: Also, es ist super interessant, weil wir durch die Beratung tatsächlich überall Einblick erhalten. Bei großen Unternehmen sehen wir, dass es immer wieder Überlegungen zu Betriebsvereinbarungen gibt, die Mitarbeitende zwingen, ins Büro zu kommen, zum Beispiel drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Wir stellen fest, dass die Freiheit, selbst zu entscheiden, enorm wichtig ist, um die Mitarbeiterbindung zu erhalten. Ich glaube, dass das Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. Es wird immer Menschen geben, die gerne ins Büro kommen, aber wenn der Platz nicht da ist, weichen sie auf andere Orte aus. Bei Drees und Sommer sind wir sehr offen und flexibel, und das funktioniert.

DV: Ihr habt ja auch keinen festen Arbeitsplatz mehr.

LR: Nein, das geht alles über eine App. Wenn ich entscheide, ins Büro zu fahren, schaue ich mir die App nicht an, sondern fahre einfach hin und setze mich irgendwo hin, wo Platz ist oder schaue in die App. Planerinnen, die ihre PCs und Bildschirme brauchen, haben spezielle Plätze dafür. Ein dynamischer Prozess, der sich an individuelle Bedürfnisse anpasst, ist die Zukunft. Ich glaube nicht, dass es weniger Homeoffice geben wird.

PM: Viele Mitarbeiter wollen ihren festen Arbeitsplatz haben, egal ob für drei oder fünf Tage. Sie möchten persönliche Gegenstände aufstellen. Ich habe bei Ernst & Young gesehen, dass sie abschließbare Container haben, in denen sie ihre privaten Dinge aufbewahren. Für mich wäre das nichts. Es gibt auch Chefs, die Kontrollverlust verspüren und deshalb gegen Homeoffice sind. Ich hingegen gebe unseren Mitarbeitern gerne Freiheiten. Erwachsene Menschen mit einer Jobbeschreibung und einem Jobtitel sollten ihre Arbeit selbstständig erledigen können.

Unternehmen wie Hilti haben festgestellt, dass ihre Produktentwicklungszeiten und die Produktqualität unter Homeoffice gelitten haben, weil Kreativität und Austausch fehlen. Viele Unternehmen versuchen jetzt krampfhaft, die Mitarbeiter zurückzuholen, was schwierig ist, weil viele Mitarbeiter froh waren, nicht jeden Tag in die Firma fahren zu müssen. Trotzdem hat Hilti viel investiert, um den Mitarbeitern ein gutes Umfeld zu bieten.

JS: Wir beschäftigen uns mit Fragen wie: Wie halten wir unsere Mitarbeiter? Und wie bringen wir frischen Wind ins Unternehmen? Tatsächlich gehen wir in Richtung New Work, indem wir unseren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen, für diejenigen, die es wollen. Wir haben viel in neue Bürokonzepte investiert und ein hybrides Modell entwickelt. Diejenigen, die im Homeoffice arbeiten möchten, können das tun, genauso wie diejenigen, die ihre Arbeit fünf Tage die Woche im Büro erledigen möchten.

DV: Wir von Skyline Atlas erfassen seit einem Jahr Leerflächen in Hochhäusern. Wir haben festgestellt, dass es im letzten Jahr 200.000 Quadratmeter mehr Leerflächen gab als dieses Jahr. Wir beobachten jedoch auch, dass sich der Trend umkehrt und es wieder weniger Leerflächen auf dem Markt gibt. Das ist gut für die Immobilienbranche.

PM: Ja, das ist richtig. Die Platzgestaltung wird ein wichtiges Thema sein. Früher war es von großer Bedeutung, schnell zum Flughafen zu gelangen. Mittlerweile hat sich das geändert, und es ist nicht mehr so attraktiv, ständig zu pendeln. Diese Herausforderungen müssen wir angehen. Ich habe mit Mike Josef darüber gesprochen und sehe, was Sie gerade angesprochen haben. Wir müssen sicherstellen, dass die Gehwege sicher sind, sowohl für Männer als auch für Frauen, besonders wenn man allein abends um 22:00 Uhr am Hauptbahnhof ankommt. Es ist besorgniserregend, dass selbst normale Paare angegriffen werden. Es ist unerlässlich, dass die öffentlichen Stellen und Ordnungsbehörden hier eingreifen. Der Druck aufgrund der Europameisterschaft ist spürbar. Der Zustand des Bahnhofsviertels ist alarmierend, und es muss dringend gehandelt werden, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die zunehmende Kriminalität und Drogenproblematik stellen die Stadt vor große Herausforderungen. Themen wie das Waffen- und Messerverbot sind wichtig, um die Attraktivität der Stadt zu erhalten. Wir müssen handeln, um die Stadt wieder attraktiv zu machen. Sonst haben schöne Gebäude keinen Wert, wenn sich Menschen nicht sicher fühlen. Wir müssen auch die Einzelhandelsflächen wiederbeleben und unser Konsumverhalten überdenken. Die Verschiebung hin zur Erlebnisgastronomie hat dazu geführt, dass traditionelle Einkaufszentren an Bedeutung verlieren. Wir stehen vor der Herausforderung, diese attraktiven Orte wiederzubeleben und gleichzeitig gegen organisierte Kriminalität vorzugehen. Dies sind drängende Probleme, die gelöst werden müssen, um die Attraktivität der Stadt wiederherzustellen.

DV: Das waren interessante Worte. Also, wir haben festgestellt, dass Bürogebäude wichtig sind. Die Nutzung von Licht ist wichtig, ebenso wie Aufzüge. In Dubai ist in einem Aufzug vom Boden bis zur Decke ein Monitor installiert. Man sah dort Werbung, aber auch schöne Bilder von Menschen und anderen Hotels. Ich wollte gar nicht mehr aus dem Aufzug aussteigen, ich dachte, das sei sowieso eine Erlebniswelt. Vielleicht könnten wir so etwas hier auch machen.

GC: Absolut. Natürlich bieten wir unseren Kunden auch eine breite Palette von digitalen Media-Services wie Spiegelwände mit 3D-Effekten und Bildschirmen innerhalb und außerhalb von Aufzügen an. Die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Es ist jedoch klar, dass die Entscheidung für den Einbau solcher Elemente, die die User Experience positiv beeinflussen, sehr stark davon abhängt, was sich der Projektentwickler, Architekt, Bauherr oder Eigentümer wünscht. Wir haben zum Beispiel in einem Bürohaus in Frankfurt solche Bildschirme mit 3D Effekten installiert, was ein außergewöhnliches Erlebnis für die Kunden und Mitarbeitenden darstellt. Das ist unser Bestreben, den Aufzug nunmehr auch als Kommunikationsplattform zu nutzen, anstatt nur als ein einfaches vertikales Transportmittel.

LR: Das spielt auf die Customer Experience an, nicht wahr? Ich habe eine Passenger Experience, und dort gab es einen Aufzug mit einer Lichtdecke. Wenn du reinkommst, ist es ungefähr mit 3000 Lux beleuchtet. Es war sehr enttäuschend und hat die Customer Experience stark negativ beeinträchtigt. Dieser Aufzug war innerhalb der gesamten Customer Journey durchaus signifikant im Einfluss auf das wahrgenommene Stresslevel von Passagieren.

DV: Spannende Themen liegen vor uns, und wir sind gespannt, wie wir sie lösen können. Ich denke, das war heute ein sehr gutes Gespräch. Ich bin gespannt, ob wir das Thema auch in fünf Jahren noch einmal aufgreifen können, um zu sehen, wie sich die Arbeitswelt verändert hat und wie Unternehmen es geschafft haben, Mitarbeiter wieder ins Büro zu holen.

Holen Sie sich jetzt Ihre Mitgliedschaft

Werden Sie SKYLINE ATLAS Mitglied und finden Sie damit künftig Inhalte besser, die zu Ihnen passen. Damit können Sie auch Artikel unter einem Psyeudonym oder Ihrem Klarnamen kommentieren und demnächst Inhalte wie Fotos veröffentlichen.

Jetzt Mitglied werdenWie ist Deine Meinung zu diesem Thema?